このブログでは、NHKの英語ラジオ番組「Enjoy Simple English(エンジョイ・シンプル・イングリッシュ)」の内容をもとに、

- 日本語訳

- チャンク&単語解説

- 英語での要約

を毎日更新しています。

週末には、今週放送された5つのストーリーに登場したチャンクをまとめて確認できる復習記事をご用意しました。ESEを日々聴いている方も、「今週どんな表現が出てきたかな?」と振り返るのにもぜひご活用ください。

また、NHKラジオでは毎週土曜日の午前6:30〜6:55と午前9:05〜9:30、毎週日曜日の午後9:30〜9:55に、平日5日分のストーリーをまとめて再放送しています。加えて、NHKラジオ「らじる★らじる」アプリでは、放送から1週間は聴き直すことが可能です。

ラジオを聴きながら、「あれ?ここなんて言ってた?」と感じた方は、各曜日の和訳&解説記事もぜひご覧ください!

- 今週のPickUPチャンク解説の復習

- ESEの放送について

今週のPickUPチャンク解説の復習

月曜日のPickUPチャンク-1

You’ll find out soon.

(日本語訳)すぐにわかりますよ。

構成パーツの解説

「find out」は「事実や情報を見つけて、知る」という意味。

「You’ll」は「You will」の短縮形。「〜だろう」「〜するよ」という未来の言い方。

「soon」は「すぐに」「まもなく」。

このチャンクは相手が疑問を持っているときに、「今にわかるよ」「もうすぐ教えてあげる」と軽く言いたい場面で使えます。

例文

例えばこういう場面で使えます。

シーン1

シーン2

月曜日のPickUPチャンク-2

Taht’s all.

(日本語訳)それだけです。

構成パーツの解説

That’s(That is)+ all(すべて)=「それが全部」→「以上です」「それだけ」

このチャンクは何かの説明の終わり・何かが予想よりシンプルだった時・注文や行動の完了時に使えます。

“all” は通常「全部」「すべて」という意味で習いますが、 “That’s all.” の形になると、「以上です」「それだけ」と、日常的な区切り・まとめの意味でよく使われます。

例文・応用

このチャンクは言葉を入れ替えることで、いろいろ応用が利きます。

| パターン | 意味 | コメント |

| That’s it. | それだよ!/以上です | 「正解!」の意味にもなる口語表現 |

| That’s why. | だからなんだよ | 理由を説明する時の接続チャンク |

| That’s true. | それは本当だね | 会話で相づちに使える定番表現 |

| That’s not fair. | それはずるいよ/不公平だよ | 感情を伝える便利表現 |

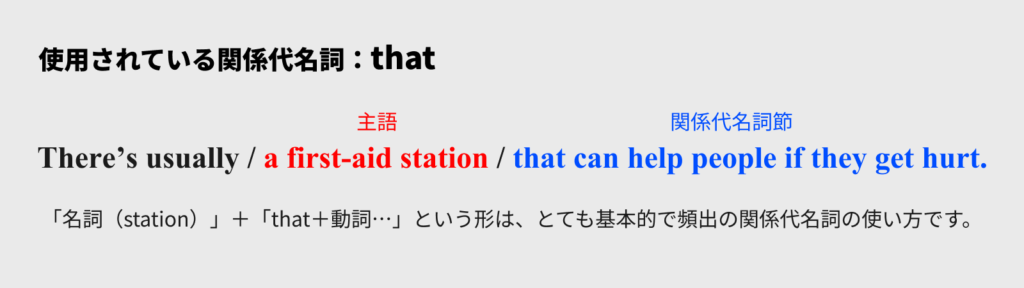

月曜日のPickUP関係代名詞文

Enjoy Simple Englishでは関係代名詞を用いた長い一文がよく出てきます。そこで、ストーリーに出てきた関係代名詞を用いた文の構造や意味などをみていくことで、関係代名詞に強くなって、長文読解への抵抗をなくしましょう!

今回の一文

“There’s usually a first-aid station that can help people if they get hurt.”

(日本語訳)普通は応急処置のテントがあって、怪我した人を手当てしてくれるんだ。

構成パーツの解説

| 文の部分 | 内容 | 解説 |

| There is | ~がある | 存在を表す構文「There is / There are」 |

| usually | たいていは | 頻度の副詞。「usually」が先に入ることで自然な語順に |

| a first-aid station | 救護所(ひとつの名詞) | ここが 「関係代名詞による説明の対象(=先行詞)」 |

| that can help people | 人々を助けられる「関係代名詞節」 | → 前の名詞 station を説明しています |

| if they get hurt | もし彼らがけがをしたら | 関係代名詞節の中の条件節(副詞節)です |

🔍 関係代名詞の役割を詳しく

that can help people

これはまるごと、「人々を助けることができる」という意味の形容詞的な働きです。

つまり、

a first-aid station

に対して、

どんな救護所? → 人を助けることができる救護所

と、stationの説明を追加しているわけです。

このように、「名詞 + 関係代名詞節」で1つのまとまりを作り、その名詞の“性質”を説明している、

という構造になっています。

日本語での考え方と英語の語順の違い

- 日本語:

人々を助けることができる 救護所 がある - 英語:

There is a first-aid station that can help people.

(→ 名詞(station)→ 説明(that以下) の順番)

英語では名詞のあとに説明が来るのが特徴です。関係代名詞を使うと、この後置修飾が可能になるんです。

✨ 応用例(自分で使える表現に!)

| 英語例文 | 日本語訳 |

| I have a friend who lives in Canada. | カナダに住んでいる友達がいます。 |

| This is a shop that sells cheese. | これはチーズを売っているお店です。 |

| We saw a movie that made us cry. | 私たちは泣ける映画を見ました。 |

日常生活で使えるチャンク&単語、そして関係代名詞の解説で、英語への理解を深め、どんどん英語レベルをアップさせていきましょう!

月曜日の和訳&解説記事はこちら

火曜日のPickUPチャンク-1

You were in my mind all the time.

(日本語訳)ずっと君のことを考えてたんだよ。(直訳:君はずっと僕の心の中にいた)

構成パーツの解説

| 部分 | 役割 | 意味 |

| You were | 主語+be動詞の過去形 | あなたは~だった/いた |

| in my mind | 前置詞句 | 私の心の中に(=考えていた) |

| all the time | 副詞句 | ずっと、常に(過去のある期間ずっと) |

「in my mind」=考えていた という訳は初心者にとって少しギャップがあるが、これを理解することで英語的な「心と思考の関係」の感覚がつかめる。

この表現は基本的に人に対して使う表現であり、物事に使うとやや詩的な表現になって不自然に感じる場合もあります。

応用表現

このチャンクは言葉を入れ替えることで、いろいろ応用が利きます。

– You’re always in my mind.(いつも君のことを考えてる)

– She was in my thoughts all day.(彼女のことがずっと頭から離れなかった)

– You’ve been on my mind lately.(最近、ずっと君のことを考えてた)

火曜日のPickUPチャンク-2

You didn’t have to wait for me.

(日本語訳) 待ってなくてもよかったのに。

構成パーツの解説

| 部分 | 品詞・構造 | 意味・機能 |

| You | 主語 | あなたは |

| didn’t | 過去の否定の助動詞(do not の過去) | ~しなかった/~ではなかった |

| have to | 助動詞句(義務・必要) | ~しなければならない(ここでは否定で「必要なかった」) |

| wait | 動詞の原形 | 待つ |

| for me | 前置詞句 | 私のために/私を(目的語) |

You didn’t have to ~ の形は、「しなくてもよかったのに(けどした)」というニュアンスが出せる便利表現。

wait for me を他の動詞に差し替えれば、無限に応用可能。

応用表現

このチャンクは言葉を入れ替えることで、いろいろ応用が利きます。

– You didn’t have to cook so much.(そんなに料理しなくてもよかったのに)

– You didn’t have to buy that.(それ、買わなくてもよかったのに)

– You didn’t have to help me.(手伝わなくてもよかったのに)

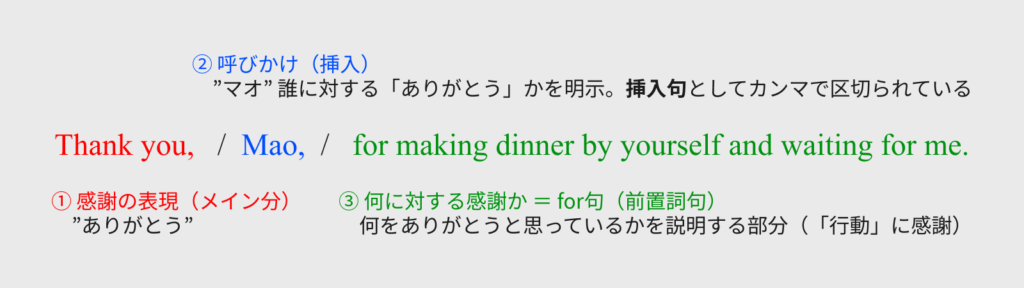

火曜日のPickUP関係代名詞文

Enjoy Simple Englishでは関係代名詞を用いた長い一文がよく出てきます。そこで、ストーリーに出てきた関係代名詞を用いた文の構造や意味などをみていくことで、関係代名詞に強くなって、長文読解への抵抗をなくしましょう!

今回の一文

“Thank you, Mao, for making dinner by yourself and waiting for me.”

(日本語訳)マオ、夕食を作って、待っててくれてありがとう。

今回は関係代名詞の文ではないですが、少し複雑な構造の文章をPickUPしました。

文の大きな構造

構成パーツの解説

| 文の部分 | 品詞・役割 | 解説 |

| for | 前置詞 | 「〜に対して」の意味。Thank you の目的を導く |

| making dinner | 動名詞句 | 「夕食を作ること」→名詞のように使われる |

| by yourself | 副詞句 | 「自分ひとりで」→直前の making dinner を修飾 |

| and | 接続詞 | 2つの動作(動名詞句)を並列でつなぐ |

| waiting for me | 動名詞句 | 「私を待つこと」→makingと並列される行動 |

🔍 なぜこの文が「やや複雑」か?

理由①:動名詞句が2つ並んでいる

- “making dinner” と “waiting for me” のように、2つの動作(〜すること)を動名詞(~ing形)で並列にしているため、初学者にはどこで意味が切れるのか分かりづらい。

理由②:前置詞句が長い

- “for 〜” の中に 2つの動作+副詞句 が含まれていて、文が1文なのに情報量が多い。そのため、慣れていないと文の構造が見えにくくなる。

理由③:「by yourself」「for me」の修飾関係が見えにくい

- by yourself が「誰が夕食を作ったのか」の補足情報として機能し、

- for me が「誰を待ったのか」の補足情報として機能しているが、

どちらも “for” の目的語内に埋もれているため、構造を把握しにくい。

ちなみにこの「Thank you for + 名詞/動名詞」の形は英語の感謝表現の基本であり、今回の文も感謝の気持ちをストレートに、自然に表す文になります。

ネイティブは人に感謝する際、「Thank you for helping me」「Thank you for coming」など、行動そのものに感謝を向ける言い方をよく使うようです。

火曜日の和訳&解説記事はこちら

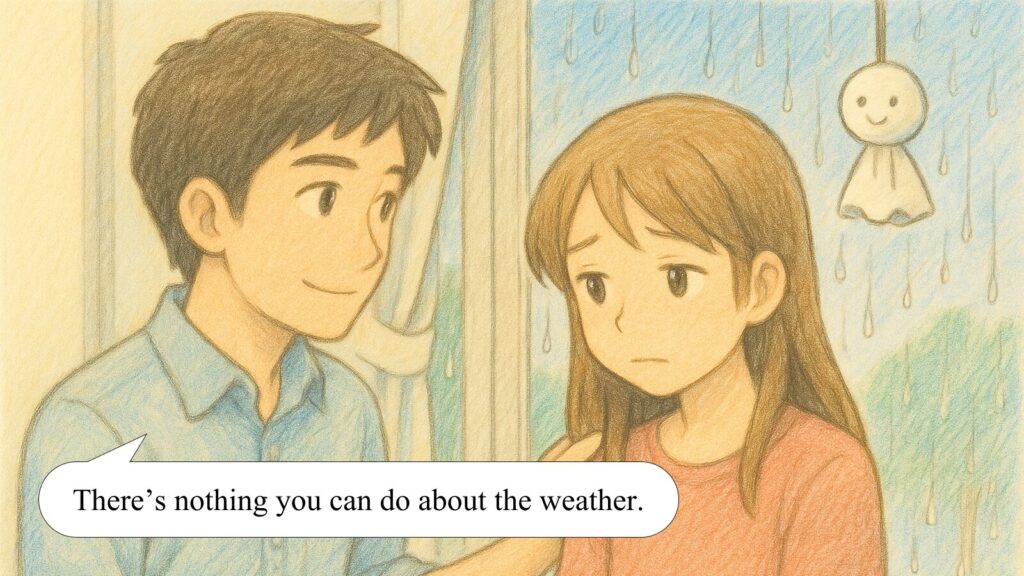

水曜日のPickUPチャンク-1

There’s nothing I can do.

(日本語訳) 私にできることは何もない

構成パーツの解説

| パート | 意味 | 解説 |

| There is | ~がある | 存在を表す表現。「~がある/いる」 |

| nothing | 何も~ないもの | 否定の意味を持つ不定代名詞。「something(何か)」の逆 |

| I can do | 私ができる | 主語+助動詞+動詞の基本構造 |

→「私ができる“何か”は存在しない」=「私にできることは何もない」

このチャンクは 困っているとき/限界を感じたとき に自然に出てくる表現です。

・誰かを助けたいけれど手が出せないとき

・自分ではどうにもならない状況にいるとき

応用表現

このチャンクは言葉を入れ替えることで、いろいろ応用が利きます。

– There’s nothing you can say.(君に言えることは何もないよ)

– There’s nothing he can fix.(彼に直せるものは何もない)

– There’s nothing you can do about the weather.(天気について君にできることは何もない=仕方ないよ)

- 「There is/are + 何か + 主語 + 動詞」は英語で非常に基本的で汎用性が高い構文です。

- 「nothing / something / anything」は置き換えるだけで多様な表現が可能になる単語群です。

- 本日のストーリーのように「極限の中で無力さを感じる」場面だけでなく、仕事・勉強・人間関係など、さまざまな文脈で活用できます。

水曜日のPickUPチャンク-2

She used the last of her power to get down.

(日本語訳) 彼女は降下するために、残された力をすべて使った。

構成パーツの解説

| 部分 | 意味 | 解説 |

| She used | 彼女は使った | 主語+動詞。シンプルな過去形。 |

| the last of her power | 彼女の力の最後の部分 | 「the + 最上級 + of + 所有格」の定型パターン。意味は「〜の残りすべて」や「〜の最後」 |

| to get down | 降りるために | 不定詞で「目的」を表す。「〜するために」 |

“the last of ○○” の ○○ 部分を入れ替えるだけで、様々なシチュエーションに対応可能。「最後まで~を使う」「限界まで~を耐える」というような感情的・行動的なピークの描写に使える。

応用表現

このチャンクは言葉を入れ替えることで、いろいろ応用が利きます。

– I used the last of my money to buy the ticket.(チケットを買うために、残りの金を全部使った。)

– They ate the last of their food.(彼らは食料の残りをすべて食べた。)

– He tested the last of her patience.(彼は彼女の我慢の限界を試した。)

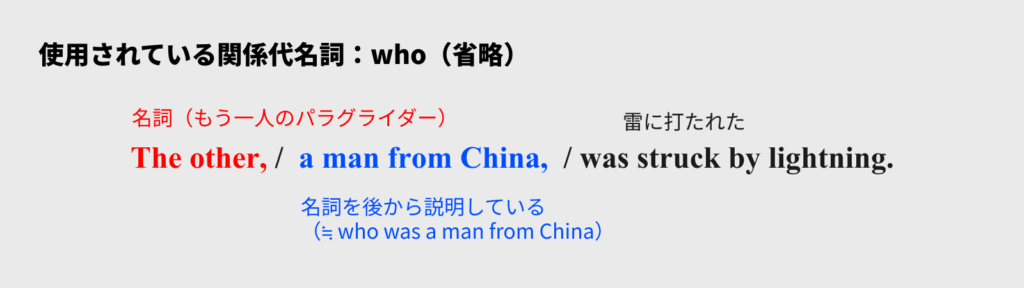

水曜日のPickUP関係代名詞文

Enjoy Simple Englishでは関係代名詞を用いた長い一文がよく出てきます。そこで、ストーリーに出てきた関係代名詞を用いた文の構造や意味などをみていくことで、関係代名詞に強くなって、長文読解への抵抗をなくしましょう!

今回の一文

“The other, a man from China, was struck by lightning.”

(日本語訳)もう1人の中国人男性は雷に打たれた。

構成パーツの解説

→ 実はこの文も関係代名詞は省略された形で、もともとの完全な構文は以下のように考えられます:

The other, who was a man from China, was struck by lightning.

このように、「who」が省略されて名詞が挿入された形になっています。ネイティブがよく使う口語や簡潔な文での典型的なスタイルです。

この構文は「挿入名詞句」と呼ばれる形で、関係代名詞を使った修飾を省略し、名詞だけで説明を加えるスタイルです。これにより文が自然に、そして流れるようになります。

🔍 応用表現

- The woman, a nurse, helped him.

→(= The woman, who was a nurse, helped him.)

- My brother, a high school teacher, lives in Kyoto.

→(= My brother, who is a high school teacher, lives in Kyoto.)

明示された関係代名詞(that / who / whichなど)だけでなく、省略された関係代名詞も見抜けるようになると、読解力が一気に上がります。

特に今回のような同格や説明的挿入句の扱いを知っておくと、英語の理解が深まります。

水曜日の和訳&解説記事はこちら

木曜日のPickUPチャンク-1

I wish I could live a life like that.

(日本語訳)あんなふうな人生を送れたらいいのに。

構成パーツの解説

| パート | 意味 | 解説 |

| I wish | ~だったらいいのに | 現実とは違う願望を表す導入句(=仮定法) |

| I could live | 生きられたら(暮らせたら) | “can” の過去形 “could” を使い、仮定を表す |

| a life | 人生・生活 | 可算名詞で「一つの人生(スタイル)」を指す |

| like that | あんなふうな | 直前の話を参照して、前の名詞を修飾する |

ポイント:「仮定法過去」構文のため、“could” を使って「現実にはそうではないけど、そうできたらいいな」というニュアンスになります。

チャンクとして覚えておきたいこと

- 「I wish + 仮定法」 の形は、現実と違うことを「願う」時に使う定番パターン。

- “live a life” は「ある特定の生き方を送る」という意味で、英語らしい言い回し。

- “like that” は直前の文脈に依存する指示表現なので、相手の話に反応して言う時に自然です。

応用表現

このチャンクは言葉を入れ替えることで、いろいろ応用が利きます。

– I wish I could live a life like yours.

(あなたみたいな人生を送れたらいいのに)

– I wish I could live a life without stress.

(ストレスのない生活が送れたらいいのに)

– I wish I could live a life full of adventure.

(冒険に満ちた人生が送れたらいいのに)

– I wish I could live a life in the countryside.

(田舎での暮らしができたらいいのに)

💡 “live a life + [修飾語]” は、「〇〇な人生を送る」という汎用性の高いパターンとして丸ごと覚えておくと便利です。

補足

- “I wish I could ~” を直訳して「私は~できたらと願います」とするのは不自然なので、

自然な訳としては「~できたらいいのに」「~できればなあ」と訳すのが◎。 - “live a life” は「生きる」と訳すと重すぎる場合があるので、文脈によっては

「暮らす」「生活を送る」と柔らかく訳すと自然になります。 - “like that” は、直前の話に出た誰かの生き方や出来事に「似たような感じで」と言いたいときに使う表現です。文脈によって、相手・自分・第三者の話を受けて使うことができます。

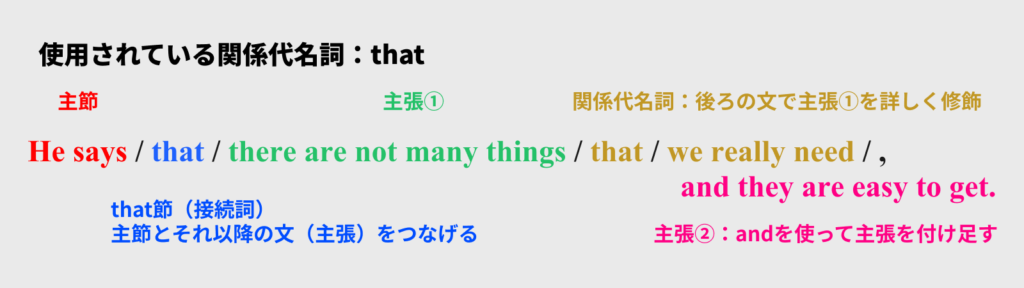

木曜日のPickUP関係代名詞文

Enjoy Simple Englishでは関係代名詞を用いた長い一文がよく出てきます。そこで、ストーリーに出てきた関係代名詞を用いた文の構造や意味などをみていくことで、関係代名詞に強くなって、長文読解への抵抗をなくしましょう!

今回の一文

“He says that there are not many things that we really need, and they are easy to get.”

(日本語訳) 彼は、「私たちが本当に必要とするものはそんなに多くなくて、それらは簡単に手に入る」と言っています。

構成パーツの解説

この文章は「that節+関係代名詞節」という構造の一文になります。細かく構造を分解してみましょう。

that節(He says の内容)

that there are not many things [that we really need]

→ 「私たちが本当に必要とするものはそんなに多くない」

ここでの最初の that は「接続詞のthat」で、「〜ということ」を導いています。

※「関係代名詞のthat」ではなく、文の内容を伝えるthat節です。

関係代名詞 that

things [ that we really need ]

→ 「私たちが本当に必要とするもの」

この 2つ目のthat は、「関係代名詞」 です。直前の名詞 things を説明しています。つまり、

- things(もの)

- that we really need(私たちが本当に必要としている)

で、ひとまとまりになります。

and 以下の文

and they are easy to get.

→ 「しかもそれらは簡単に手に入ります」

ここの they は、直前の things を指しています。

つまり、「本当に必要なものは多くないし、それらは手に入りやすい」という意味になります。

本文内で出てきた、他のthat節+関係代名詞節が連続する構造の文章

Epicurus said that people who seem to be happy because they have expensive things are not 100 percent happy.

(日本語訳)エピクロスは「高価な物を持っていることで幸せそうに見える人々は、実は100%幸せではない。」と言いました。

こちらもPickUPの文章と同様に、that節+関係代名詞節の構造の文章になります。

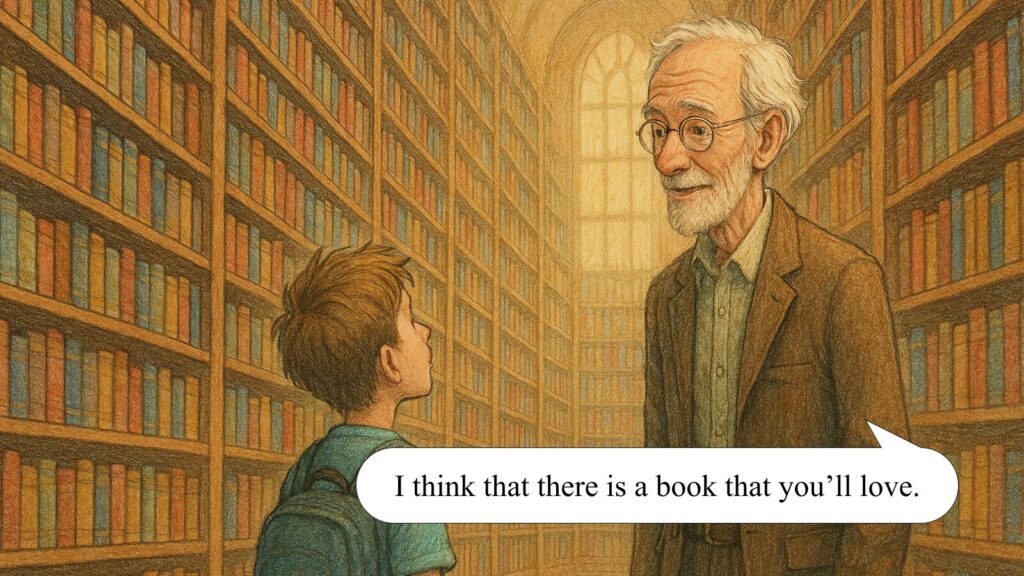

🔍 応用表現

- She believes that there are many people who want to help.

彼女は、助けたいと思っている人はたくさんいると信じています。 - I think that there is a book that you’ll love.

君がきっと気に入る本があると思うよ。 - We know that there are jobs that require special skills.

特別なスキルを必要とする仕事があることを私たちは知っている。

今回の文章は「that節+関係代名詞that節」による長文でした。実際、that節と関係代名詞節が連続する構造はネイティブスピーカーの話し言葉や書き言葉でも一般的に使うようです。

ただし話し言葉では、that節を省略することも多いようです。

木曜日の和訳&解説記事はこちら

金曜日のPickUPチャンク-1

She left behind a letter.

(日本語訳)彼女は手紙を残しました。

構成パーツの解説

上記文章のうち、left behind a letterの部分を解説します。

| パーツ | 意味 | 機能 |

| left | 「残した」「去った」(動詞 leave の過去形) | 主動詞(動作) |

| behind | 「後に」「置き去りにして」 | 副詞:場所を表す(”どこに” 残したのか) |

| a note | 「メモ」「手紙」 | 目的語:何を残したか |

💡「left behind」でひとまとまりの動作「置いていった」「残していった」という意味になります。

“left”=「左」や “behind”=「後ろ」と覚えていると混乱しやすいですが、ここでは「(場所に)残した」という動詞句です。

応用表現

このチャンクは言葉を入れ替えることで、いろいろ応用が利きます。

– She left behind a message before leaving the house.

(彼女は家を出る前にメッセージを残しました。)

– The teacher left behind a legacy of kindness and wisdom.

(その先生は、親切さと知恵という遺産を残しました。)

– He disappeared and left behind nothing.

(彼は姿を消し、何も残しませんでした。)

金曜日のPickUPチャンク-2

Then she handed him a covered jar and disappeared.

(日本語訳)そして彼女は、ふた付きの壺を渡して姿を消しました。

構成パーツの解説

上記文章のうち、handed him a jarの部分を解説します。

| パーツ | 意味 | 機能 |

| handed | 「手渡した」(動詞 hand の過去形) | 主動詞(動作) |

| him | 「彼に」(人称代名詞の目的格) | 間接目的語(誰に手渡したか) |

| a jar | 「瓶」「壺」 | 直接目的語(何を手渡したか) |

💡ここでの hand は「手」という名詞ではなく、「手渡す」という動詞です。

これは英語でよくある「名詞→動詞化」パターンのひとつ。

使うときのポイント・注意点

- “hand + 人 + 物” の語順が基本

👉 相手が先、モノが後

(例:hand me the book.) - “give” よりも丁寧な印象や直接的な動作のニュアンス

(実際に“手で渡す”ことを強調) - ビジネスや接客でも自然に使える

(例:Let me hand you the menu.)

応用表現

– After the workout, I handed her a towel.

(トレーニングの後、私は彼女にタオルを渡しました。)

– I handed in the report just before the deadline.

(締切の直前にレポートを提出しました。)

– She handed over the keys to the new tenant.

(彼女は新しい住人に鍵を引き渡しました。)

She handed over the keys to the new tenant.

この文章のみ、「hand + 人 + 物」ではなく、物 + 人の順になっています。

実は、これは「hand」と「hand over」という言葉の使い方の違いが関係しています。

「hand」と「hand over」の違い

hand(単なる「手渡す」)

- 「hand 人 モノ」の順番

- 気軽な会話でよく使います

✅ 例文:

I handed her a towel.(彼女にタオルを渡した)

hand over(「正式に引き渡す」)

- 「hand over モノ to 人」の順番

- 公的な場面・ビジネス・引き継ぎなどに使われます

✅ 例文:

She handed over the keys to the new tenant.(彼女は新しい住人に鍵を引き渡した)

ポイントまとめ

| 表現 | 語順 | 使う場面 |

| hand | hand + 人 + モノ | 会話、日常の動作 |

| hand over | hand over + モノ + to + 人 | 引き継ぎ、ビジネス、正式なやりとり |

ちょっとした語順の違いですが、ネイティブはしっかり使い分けています。

「hand」=気軽に、「hand over」=ちょっとかしこまって、と覚えておくと自然な表現に近づけますよ!

金曜日のPickUP関係代名詞文

Enjoy Simple Englishでは関係代名詞を用いた長い一文がよく出てきます。そこで、ストーリーに出てきた関係代名詞を用いた文の構造や意味などをみていくことで、関係代名詞に強くなって、長文読解への抵抗をなくしましょう!

今回の一文

“I will become a ghost and give great wealth to the person who breaks the bell by ringing it.”

(日本語訳) 私は幽霊となり、鐘を鳴らして壊した者に大きな富を授けます。

構成パーツの解説

| パーツ | 解説 |

| the person | 「人」を示す先行詞(=誰に与えるか) |

| who | 関係代名詞(主格):「人」を説明する役割 |

| breaks the bell by ringing it | 関係詞節:どんな人かの説明「鐘を鳴らして壊す人」 |

今回使われている関係代名詞は、whoです。

💡 who は「the person」にかかっています。つまり、「鐘を鳴らして壊す人」という具体的な条件をつけて、「その人に富を与える」と言っているわけです。

- 「人」について追加情報を加えたいときに、who + 動詞 の形で説明する。

- who の後ろは普通の文と同じ語順(S + V)。

✅ よくある形:

- the person who helped me

- the student who answered the question

- the woman who lives next door

🔍 応用表現

- I’ll give this to the person who finishes first.

(最初に終わった人にこれをあげます。) - She married the man who saved her life.

(彼女は命を救ってくれた男性と結婚しました。) - We’re waiting for the guest who hasn’t arrived yet.

(私たちはまだ到着していないお客様を待っています。)

金曜日の和訳&解説記事はこちら

ESEの放送について

NHKのラジオ番組「Enjoy Simple English(ESE)」は、月曜〜金曜の毎朝6:00〜6:05(再放送あり)に、NHKラジオ第2で放送されています。

※最新の放送スケジュールや放送内容の詳細は、NHKの公式サイトをご確認ください。

👉 NHK Enjoy Simple English 公式ページ(外部リンク)

また、聞き逃してしまった場合も、「NHKゴガク」サイトや「らじる★らじる」アプリを使えば、放送から1週間以内であれば何度でも聞き直すことができます。

番組の内容をより深く理解したい方には、公式テキストの利用もおすすめです。

テキストには、毎日の英文スクリプトや語彙リストが掲載されており、学習効果を高めるのに非常に役立ちます。

📘 テキストは全国の書店や、Amazon・楽天ブックスなどのオンライン書店でも購入可能です。

コメント